Un team internazionale e multidisciplinare guidato da Luca Pandolfini, ricercatore dell’Istituto Italiano di Tecnologia – Iit presso l’unità Non-coding RNAs and RNA-based therapeutics coordinata da Stefano Gustincich, ha scoperto il ruolo fondamentale della proteina METTL9 per il corretto sviluppo dei neuroni. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, ha rivelato un comportamento inaspettato di METTL9, definito “moonlighting proteico”, ossia la capacità di una proteina di svolgere più attività distinte. I risultati, potrebbe avere importanti implicazioni per comprendere le basi di alcune malattie del sistema nervoso, come Alzheimer o Parkinson, e particolari condizioni del neurosviluppo.

Durante lo sviluppo embrionale, alcune cellule immature si trasformano in neuroni per contribuire alla formazione del cervello. Questo processo, conosciuto come differenziamento neuronale, è estremamente delicato e regolato da una rete complessa di proteine, molecole prodotte dalla cellula in grado di far funzionare e regolare l’organismo.

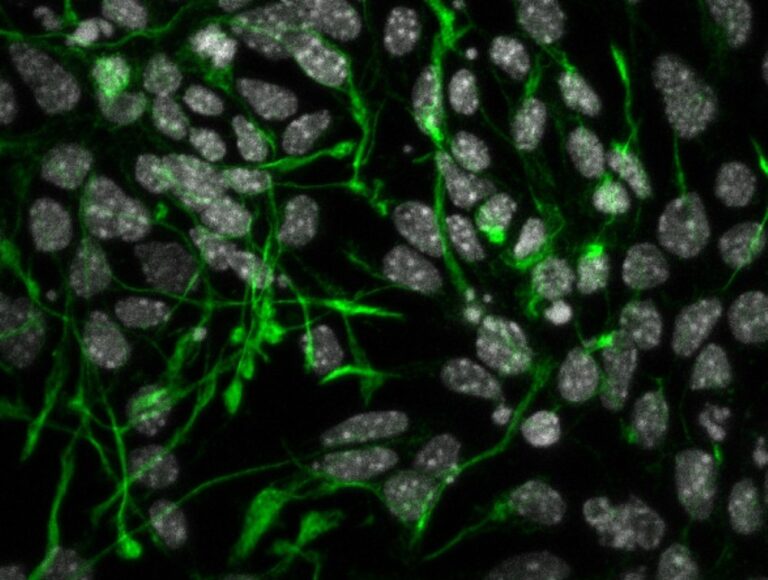

Attraverso tecniche avanzate di manipolazione cellulare, il team coordinato da Iit ha dimostrato il ruolo fondamentale della proteina METTL9 nel differenziamento neurale: quando viene rimossa dalle cellule, infatti, queste non riescono a diventare neuroni.

In letteratura scientifica, METTL9 è già nota per essere un enzima, ossia una proteina in grado di modificare chimicamente altre proteine. Tuttavia, in questo nuovo studio, è stato scoperto che, più che la sua la funzione chimica, è la presenza stessa della proteina METTL9 a risultare cruciale per lo sviluppo neuronale. Questo significa che METTL9, oltre al suo già noto ruolo di enzima, svolge anche una seconda attività, indipendente dalla prima e completamente nuova, legata alla sua presenza fisica nella cellula e alle interazioni che stabilisce con altre proteine.

Questo comportamento viene definito “moonlighting“, un termine usato per indicare il “secondo lavoro” che una proteina può svolgere oltre alla sua attività principale.

Nel caso di METTL9, sembra che questa seconda funzione mantenga il corretto funzionamento dell’apparato del Golgi, una struttura cellulare che funziona come centro di processamento e smistamento di molecole, comprese le proteine, da inviare in varie parti della cellula o verso il suo esterno.

Quando METTL9 è assente, l’apparato del Golgi si disorganizza, e le proteine non riescono a essere trasportate correttamente. Questo compromette lo sviluppo del cervello, processo in cui molte proteine devono essere prodotte e distribuite con precisione.

In ambito clinico, è documentato che alterazioni nei meccanismi di traporto di proteine sono associate a diverse patologie neurologiche, come Alzheimer e Parkinson, o a condizioni del neurosviluppo che possono compromettere le capacità cognitive. In questi contesti, un trasporto proteico inefficace può contribuire alla degenerazione neuronale.

«La scoperta che METTL9 contribuisce al corretto funzionamento del trasporto di proteine, durante lo sviluppo del cervello, apre nuove strade per comprendere come certi difetti genetici possano essere all’origine di gravi malattie neurologiche – afferma Azzurra Codino (in foto), prima autrice dello studio e ricercatrice dell’Istituto Italiano di Tecnologia – Sebbene il nostro lavoro non abbia affrontato direttamente queste patologie, potrebbe rappresentare un punto di partenza importante per future ricerche, con potenziali ricadute nella comprensione di molte malattie del sistema nervoso».

«In questo studio – afferma Luca Pandolfini (in foto), coordinatore dello studio e ricercatore dell’Istituto Italiano di Tecnologia – non solo abbiamo identificato una proteina cruciale per lo sviluppo del cervello, ma abbiamo anche dimostrato che il fenomeno del moonlighting potrebbe essere molto più diffuso di quanto si credesse finora. Infatti, il nostro lavoro, apre la possibilità che molti enzimi possano svolgere nuove funzioni ancora inesplorate, indipendenti da quelle già note».

Questa ricerca è stata resa possibile grazie ad una rete di collaborazioni d’eccellenza che ha coinvolto l’Università di Cambridge, le Università di Pisa e Torino, l’Ieo, il Cnr e la Scuola Normale Superiore di Pisa. Queste sinergie hanno favorito un approccio multidisciplinare, sostenuto anche dal prezioso supporto delle facilities di Genomica, Microscopia e Biofisica Strutturale di Iit.