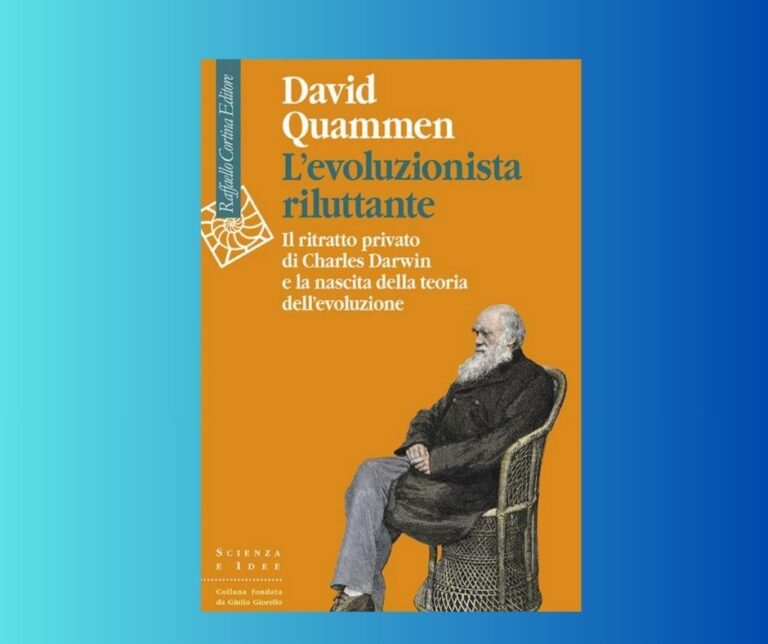

“L’evoluzionista riluttante – Il ritratto privato di Charles Darwin e la nascita della teoria dell’evoluzione” di David Quanmen, pubblicato quest’anno da Raffaello Cortina Editore con una introduzione di Telmo Pievani (prima edizione nel 2006 di W.W. Norton & Company Inc.) traccia il ritratto di Darwin e della sua teoria, sviluppata nel corso di un ventennio di sperimentazioni, letture, dubbi e perplessità, nella quiete della campagna inglese. Tra le mura di casa. Quanmen ha omesso l’episodio più noto della vita di Darwin: il viaggio sul Beagle. “Volevo tracciare, in non molte pagine – spiega – il profilo della crescita e dello sviluppo di un uomo di idee, concentrandomi in particolare su una sola di esse”. Perché “le successive avventure intellettuali di Darwin sono, dal mio punto di vista, perfino più emozionanti delle rocambolesche avventure vissute in Patagonia e nelle Galapogos. Su tutte troneggia la scoperta della selezione naturale che, osservata sul nascere, con la totalità delle sue implicazioni, è al contempo fenomenale, scioccante e cupa (…). Al centro del suo lavoro (di Darwin, ndr) vi è un difficile e inquietante materialismo. Ecco uno dei temi che cerco di affrontare in questo libro; un altro è che questo materialismo era difficile e inquitetante anche per lui” (pag. 9).

Su Darwin e le implicazioni della sua teoria sono stati scritti migliaia di libri, articoli, ecc… . Quammen non pretende di aggiungere nuove interpretazioni, ci mostra i dubbi e le perplessità dello scienziato, consapevole del significato della sua teoria dell’evoluzione per selezione naturale e anche dei suoi buchi logici. La teoria dell’evoluzione non metteva di per sé in discussione l’esistenza di Dio (anche se Darwin perse gradualmente la fede nella verità rivelata fino a definirsi “agnostico”) ma l’idea che la nostra specie fosse staccata, per una sua natura divina, da tutte le altre forme di vita. Qui Darwin entrava in conflitto con il cristianesimo – almeno così come era inteso allora – e anche con il giudaismo e l’islam. Ma l’estremo logico della sua teoria, cioè la discendenza dell’uomo da una linea animale, angosciava Darwin stesso. Inoltre lo scienziato inglese non temeva solo la reazione della chiesa anglicana ma anche e forse più quella dei suoi colleghi. Perché era consapevole dei buchi logici della propria teoria, non avendo una chiara comprensione dei meccanismo dell’ereditarietà. Le specie si evolvevano ma come? Nel 1859, quando fu pubblicata “L’origine della specie”, non si conoscevano le teorie di Mendel.

Gregor Mendel viveva in un monastero di Brno (odierna Repubblica Ceca), e coltivava piselli. In seguito ai suoi sperimenti sulle ibridazioni aveva scoperto che l’eredità funziona mediante unità particolate invisibili e che ciascun genitore apporta solo una particella ereditaria. Mendel non conosceva il dna e i cromosomi, la sua intuizione si basò sull’analisi statistica delle proporzioni dei caratteri manifestati nella progenie delle sue piante di pisello. Aveva così prefigurato una legge centrale dell’ereditarietà e puntato al concetto di gene, che era ancora sconosciuto. Pubblicò i risultati dei suoi studi nel giornale della Società di storia naturale di Brno nel 1865 con il titolo, che non prometteva niente di sconvolgente, di “Esperimenti sugli ibridi delle piante”. Il suo lavoro rimase sconosciuto fino al 1899, quando fu riscoperto dal biologo olandese Hugo De Vries. E si vide che rispondeva alla domanda principale che si poneva Darwin: qual è la fonte della variazione? Il risultato dei lavori di Darwin e Mendel era che la mutazione e la variazione, in natura, sono processi accidentali, la variazione non ha finalità e la selezione agisce su di essa. Non per questo cessarono le contestazioni e anche le interpretzioni, le correzioni e le integrazioni delle teorie di Darwin ma resta tuttora predominante la concezione che se la selezione naurale non è l’unico meccanismo del cambiamento evolutivo ne è il meccanismo primario. E il cambiamento evolutivo non è più messo in discussione dalla gran parte della comunità scientifica.