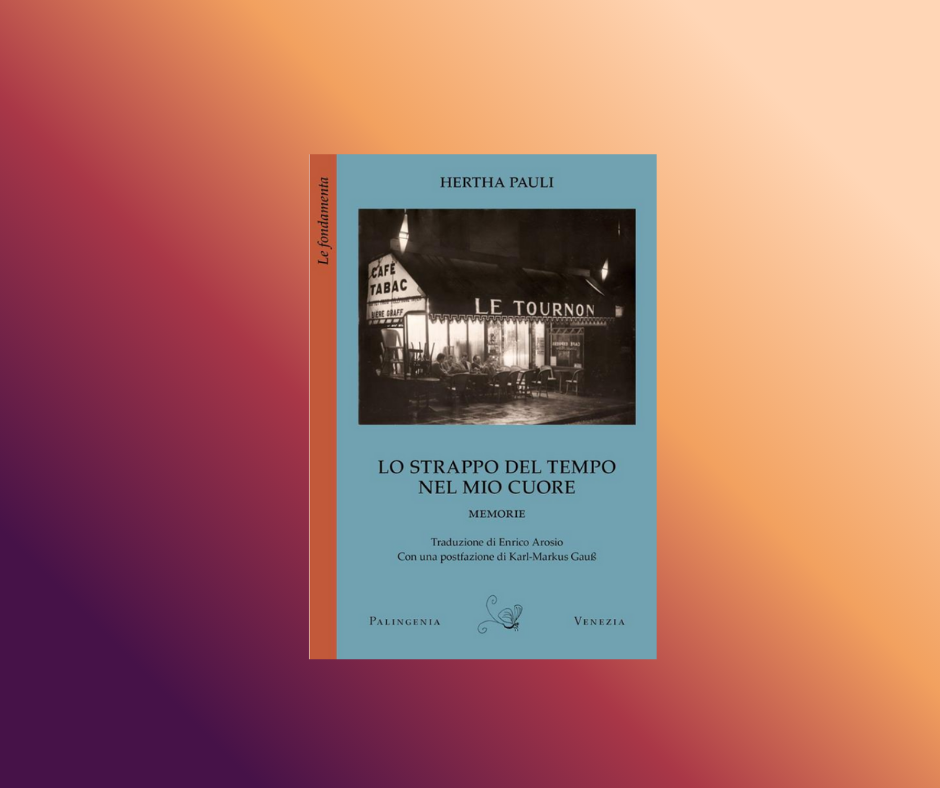

Il libro di Hertha Pauli, “Lo strappo del tempo nel mio cuore”, titolo originale “Der Riß der Zeit geht durch mein Herz”, prima edizione, Amburgo-Vienna, Zsolnay, 1970, pubblicato in Italia nel 2025 da Palingenia (trad.it. di Enrico Arosio, con una postfazione di Karl-Markus Gauss), è straordinario, avvincente. Rappresenta gli anni più cupi del secolo scorso con intensa partecipazione eppure con una grazia incantevole: nei primi capitoli ci trasmette, pur con la sua sobrietà, la malinconia per la “finis Austriae” – una fine iniziata decenni anni prima e conclusa tra il 12 e il 13 marzo 1938 con l’Anschluss, l’annessione del paese alla Garmania nazista – racconta le vicissitudini dell’autrice e degli altri antinazisti ed ebrei in fuga dalla persecuzione nazista, e ci illumina sulla degradazione morale, sociale e materiale dell’Europa devastata dalla furia nazista. Hertha Pauli ci mette di fronte alla distruzione di un ceto intellettuale di austriaci, tedeschi, cechi, polacchi, ebrei o semplicemente antinazisti, di cui faceva parte, di un sistema politico e di una civiltà, e lo fa con animo commosso e insieme sereno, che guardando il buio dell’abisso con una luminosa fiducia nella vita.

Hertha Pauli ha 32 anni nel 1938. È austriaca e vive a Vienna. Scrittrice, agente letteraria, bella donna, vivacissima, esile e garbata ma pronta a ficcare le dita negli occhi a un nemico (in un controllo in treno tiene indice e medio della mano destra irrigiditi e divaricati per colpire, nel caso fosse necessario, il più a fondo possibile una SS che verifica i suoi documenti). Legata alla sinistra, proveniente da una famiglia di intellettuali e scienziati antinazisti (il fratello Wolfgang, uno dei padri della fisica quantistica, avrà il Premio Nobel nel 1945), di padre ebreo, inizia il suo racconto a Vienna. Nelle prime righe ricorda la metropoli dove comandavano la Casa d’Asburgo e il re del walzer, e dove erano importanti i caffè letterari, per passare ai fatti dell’11 marzo, alla vigilia dell’Anschluss dell’Austria alla Germania. Il 12 marzo inizia la sua fuga, il 4 settembre 1940, a Lisbona, riesce a imbarcarsi sul piroscafo Nea Hellas che la portarerà negli Usa dove inizierà una nuova carriera di scrittrice, in lingua inglese. Gli avvenimenti di questi due anni e mezzo costituiscono il cuore del libro. Che verrà scritto e pubblicato trent’anni dopo. Forse anche il distacco temporale ha aiutato Hertha Pauli a guardare al passato con tanta serenità. Senza trascurare nulla: la paura e l’angoscia dei profughi, l’ostilità da essi incontrata in Francia, le difficoltà a fuggire dall’Europa che un mese dopo l’altro cadeva in mano ai nazisti e obbligava gli esuli a cercare nuovi rifugi. La levità di Hertha Pauli arriva al punto di accennare in poche parole al proprio tentativo di suicidio dopo essere stata lasciata da Ödön von Horváth (al quale tuttavia non serbò rancore e rimase legata da sincera amicizia fino alla morte di lui, a Parigi, il 1º giugno 1938, nel pieno delle persecuzioni e dei tentativi di fuga degli antinazisti ma in circostanze casuali, la caduta di un albero colpito da un fulmine negli Champs Elysées durante un violento temporale.

Tanti sono i protagonisti di quella fuga affannosa dalle macerie prima spirituali che materiali dell’Europa, e tanti quelli che in quegli anni hanno perso o si sono tolti la vita. Tra tutti si impone il personaggio di Joseph Roth, il maggiore scrittore della “finis Austriae”, rappresentato a Parigi seduto ormai alcolizzato, a un tavolino del cafè Tournon, dove scrive bevendo ogni poche righe un sorso di un liquido trasparente che sembra acqua ed è slivovitz, fino a trovare la morte il 27 maggio 1939, alla vigilia della tragedia che avrebbe sconvolto l’Europa e che aveva previsto. Morte per un attacco di delirium tremens dovuto all’alcolismo in cui si era rifugiato per disperazione. Una morte-suicidio.

Ma in quei mesi sono tanti i morti suicidi, e quelli che sono forse suicidi mascherati, o suicidi differiti come quello di Roth. Stephan Zweig si uccide il 22 febbraio 1942, per la disperazione, quando ormai è al sicuro negli Usa, Ernst Weiss il 15 giugno 1940, Walter Hasenclever il 22 giugno 1940, all’approssimarsi dei tedeschi al campo di Les Milles, appena fuori Marsiglia, avvelena col veronal”. Come Weiss, Ernst Toller si uccide il 22 maggio 1939, a New York. Tanti altri cedono alla disperazione. Altri vengono catturati dalla Gestapo o dalla polizia francese, che collaborava con la Germania, spessso traditi da passeur, spie, trafficanti di esseri umani, infiltrati tedeschi.

Era difficile sfuggire all’orrore nazista anche perché il mondo libero offriva scarsa collaborazione ai fuggiaschi. Anche dopo che la persecuzione ebbe luogo in tutto il Reich, al tempo comprendente anche l’Austria e la regione dei Sudeti, in Cecoslovacchia.

Gli Stati Uniti accolsero un numero considerevole di rifugiati che fuggivano dalle persecuzioni naziste, inclusi scienziati, artisti e intellettuali. Tuttavia, l’immigrazione fu limitata da quote, restrizioni burocratiche e un generale scetticismo o scarsa volontà politica ad accogliere un gran numero di rifugiati, soprattutto prima della guerra. L’episodio più noto è quello della nave “St. Louis” (salpata da Amburgo il 13 maggio 1939), su cui viaggiavano circa 900 ebrei tedeschi, che fu costretta a tornare in Europa dopo che Cuba e gli Stati Uniti le negarono l’approdo. Alla Conferernza di Évian (6-15 luglio 1938) nella località francese di Évian-les-Bains, sul Lago Lemano, convocata su proposta del presidente degli Stati Uniti, Franklin D. Roosevelt con l’obiettivo che la comunità internazionale si assumesse le proprie responsabilità e accettasse i migranti e gli aspiranti migranti discriminati, con una formula di ripartizione tra tutti i paesi in base alle loro dimensioni, la reazione di quasi tutti i paesi liberi e democratici fu: solidarietà agli ebrei ma non vengano in casa nostra.

Thomas Mann, da tempo in America, il più famoso, prestigioso e ricco di tutti gli immigrati, ricevette un telegramma di giovani scrittori e cercò di aiutarli. Un ruolo importante fu quello di Varian Fry (morto nel 1967) di cui Hertha scrive: “se non ci fosse stato un uomo di nome Varian Fry a Marsiglia saremmo finiti tutti molto male”. Fry, giornalista statunitense, tra i fondatori di Emergency Rescue Committee, tra il 1940 e il 1941 a Marsiglia a Villa Air-Bel ospitò, insieme ad altri rappresentanti dell’organizzazione, molti perseguitati dal regime nella Francia del governo di Vichy, e mise in salvo negli Stati Uniti attraverso la Spagna e il Portogallo più di duemila persone, tra artisti, intellettuali e politici dissidenti, per lo più ebrei. Nel 1941 fu costretto a lasciare la Francia, inviso ai nazisti e ai collaborazionisti francesi e a anche ad alcuni americani.

La riluttanza ad accogliere gli esuli e l’acquiescenza verso l’aggressore o addirittura l’ostilità verso il più debole che resiste all’aggressione (come si permette di turbare così la nostra quiete e i nostri affari?) sono atteggiamenti che troviamo anche ai nostri giorni. Non allo stesso modo. La storia non si ripete. Le circostanze non possono riprodursi. Ma le dinamiche storiche possono ricorrere. E lo spirito umano non cambia. Ottusità e vigliaccheria c’erano negli anni Trenta, tanto tra le classi dirigenti quanto tra le “persone comuni” come ci sono oggi e condizionavano le decisioni dei politici allora come oggi. Pensiamo al passo in cui Hertha racconta quali furono le reazioni popolari ai tentativi di reagire alla politica hitleriana: “L’Inghilterra aveva dichiarato guerra ad Adolf Hitler. E la Francia? – che cosa faceva la Francia? Per ora neppure una parola… Le signore al tavolo accanto si misero a strepitare. L’Inghilterra, sentii, ci trascinerà di nuovo in guerra… Ma chi ce lo fa fare di combattere per la Polonia?” (pag.159).

Ucraina e Polonia sono vicine, nella geografia come nella storia.