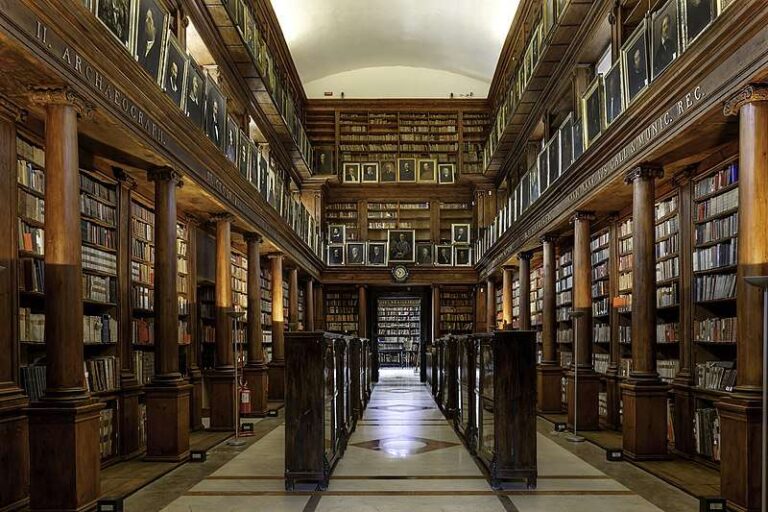

“Memè Scianca” e “Bobi” sono gli ultimi due libri di Roberto Calasso, usciti nella Piccola Biblioteca Adelphi il 29 luglio scorso, poche ore dopo la morte del loro autore, mancato a Milano la notte tra il 28 e il 29. Il grande autore ed editore di Adelphi si è spento dopo lunga malattia, non improvvisamente. È stato fino all’ultimo istante impegnato nel lavoro editoriale e nella scrittura ed è significativo quindi che, vedendo avvicinarsi la sua fine, abbia sentito l’esigenza di comporre insieme un’autobiografia, Memè Scianca, e Bobi, un ricordo di Bobi Bazlen, l’ideatore di Adelphi. Perché Calasso e Bazlen, non possono essere ricordati l’uno senza implicare l’altro, ed entrambi sono imprescindibili da Adelphi. I due libretti, che invitiamo a leggere, sono come un’autobiografia della casa editrice, che si racconta attraverso i suoi fondatori.

Adelphi con il suo ricco catalogo che spazia tra la letteratura e la filosofia, la mitologia e le neuroscienze, la storia e la religione, e le sue mitiche copertine, è un gigante nel nostro panorama culturale. Molto ne è stato scritto in questi giorni. Qui vogliamo ricordarne un aspetto. Ideata nel 1962 da Bazlen che coinvolse gli amici Calasso e Luciano Foà, Adelphi in sostanza nacque da una scissione, che coincise con il rifiuto della Einaudi di pubblicare le opere di Nietzsche a cura di Giorgio Colli. Un rifiuto “politico”.

Adelphi con il suo ricco catalogo che spazia tra la letteratura e la filosofia, la mitologia e le neuroscienze, la storia e la religione, e le sue mitiche copertine, è un gigante nel nostro panorama culturale. Molto ne è stato scritto in questi giorni. Qui vogliamo ricordarne un aspetto. Ideata nel 1962 da Bazlen che coinvolse gli amici Calasso e Luciano Foà, Adelphi in sostanza nacque da una scissione, che coincise con il rifiuto della Einaudi di pubblicare le opere di Nietzsche a cura di Giorgio Colli. Un rifiuto “politico”.

Del resto in quegli anni in Italia scoppiava lo “scandalo De Felice”. Lo storico Renzo De Felice è l’autore di una vasta biografia di Mussolini, pubblicata da Einaudi a partire dal 1965 dove attraverso il personaggio veniva raccontata la storia d’Italia tra fine Ottocento e primi anni Quaranta del Novecento. L’opera fu contestata all’interno della stessa casa editrice che l’aveva pubblicata, e all’esterno.

Perché lo storico, esaminando l’adesione popolare al regime, scrisse una cosa che tutti gli italiani vissuti prima della guerra sapevano ma non si poteva scrivere: per una lunga parte del ventennio il consenso al fascismo ci fu e fu ampio, accanto alla repressione e all’accettazione passiva. Questo per dare un’idea del clima culturale di allora. Del resto erano gli anni in cui in Italia si diffondeva il mito della “Resistenza tradita” e si sviluppavano le elaborazioni teoriche che avrebbero portato al Sessantotto e poi al terrorismo delle Brigate Rosse e degli gruppi eversivi della sinistra. Le librerie si riempivano di ciarpame marxista e terzomondista, tonnellate di libri finiti al macero della storia.

Calasso era quanto mai estraneo a quel mondo. Si era laureato in letteratura inglese con Mario Praz, notevole saggista, scrittore e critico letterario, così contrario al mainstream ma anche così difficile da criticare, vista la sua statura culturale, che per colpirlo gli avevano affibbiato la nomea di menagramo. E a Bazlen Calasso era arrivato attraverso la conoscenza di altri due grandi irregolari ed eretici, Élemire Zolla e Cristina Campo. «Faremo solo i libri che ci piacciono molto», disse Bazlen a Calasso, che presto prenderà la guida della casa editrice poiché Bobi morì nel 1965.

Eterodossia e passionalità sono quindi gli elementi da cui è scaturita Adelphi. Il primo libro fu “L’altra parte” di Alfred Kubin, un romanzo fantastico che anticipava, nel 1908, la pulsione autodistruttiva dell’Europa, prodomica ai due conflitti mondiali futuri. Un libro, ha raccontato Calasso, «a cui (Bazlen) teneva molto non solo perché era il più bel Kafka prima di Kafka, ma perché “l’altra parte” era il luogo stesso dove Adelphi si sarebbe situata».