Fondazione Cima organizza domani, 11 marzo, un appuntamento di citizen science ad Arenzano per parlare dell’impatto del cambiamento climatico: durante l’incontro, che si terrà alle 10 nella Sala Peppino Impastato di Villa Mina, verrà approfondito in particolare il tema della riduzione della quantità di neve che le montagne italiane, e quelle liguri, riescono a stoccare come riserva d’acqua per il futuro.

Oltre a monitorare le riserve idriche nivali, Fondazione Cima propone anche delle possibili soluzioni, per esempio attraverso il coinvolgimento della cittadinanza.

L’autunno 2021 nel savonese è iniziato con piogge molto intense, che hanno provocato esondazioni e danni dall’entroterra alla costa. Nonostante questo inizio, la Liguria e tutto il nord-ovest italiano hanno poi vissuto mesi di precipitazioni decisamente scarse e alte temperature in inverno e primavera, con una marcata riduzione della neve in montagna. Questo assetto si è ripetuto anche nell’inverno 2022/23, e abbiamo imparato a fare i conti con un nuovo compagno di viaggio: la siccità.

Della situazione grave che stiamo vivendo e degli scenari nel futuro prossimo parlerà Francesco Avanzi, idrologo esperto di neve e ricercatore di Cima, nel suo intervento dal titolo “La neve, la siccità e la Liguria del 2100”, organizzato dal direttore di Fondazione Cima Antonio Parodi come parte del progetto I-Change.

«I dati aggiornati all’8 marzo confermano quello che stiamo studiando dall’inizio della stagione. Rileviamo un deficit totale del -63%, a causa delle temperature elevate che abbiamo avuto a fine dicembre e poi da metà febbraio − afferma Avanzi −. Ciò significa che ad oggi abbiamo circa 1/3 della neve degli ultimi anni, con una grave mancanza non solo sulle Alpi italiane, che presentano un deficit ormai sistemico, ma anche sugli Appennini. Stessa sorte per i bacini del Po e dell’Adige, che presentano un deficit del -66% e -73%, anche maggiore rispetto al quadro nazionale».

A fine gennaio eravamo in una situazione molto migliore, ma purtroppo a febbraio abbiamo vissuto temperature significativamente miti, che hanno esaurito circa 1/3 delle risorse idriche nivali. «La correlazione ormai è chiara: temperature calde corrispondono a una fusione più accelerata e quindi a meno neve − continua Avanzi −. Negli anni recenti, condizioni secche e calde come queste hanno speso condotto a un calo nella produzione di energia idroelettrica su scala alpina, e contemporaneamente a un aumento del fabbisogno idrico per l’irrigazione. In queste situazioni, le nostre montagne forniscono meno acqua quando avremmo bisogno di più acqua del solito. Le temperature elevate fanno sì che per irrigare i campi coltivati ne occorra di più e per maggior tempo. La tempesta perfetta, per modo di dire», commenta il ricercatore.

La Liguria in questo non fa eccezione, spiega: «Quest’anno in Liguria abbiamo avuta molta più neve del solito a dicembre, ma a causa delle temperature elevate la copertura è durata poco. Anche dopo le nevicate nel Ponente a fine febbraio, stiamo osservando una rapida fusione. La stagione di neve al suolo si avvia a finire con più di un mese di anticipo».

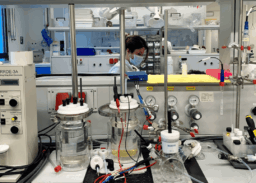

I dati elaborati da Fondazione Cima provengono da S3M Italia, uno strumento operativo in tempo reale che Cima ha sviluppato per il Dipartimento della Protezione Civile italiano, di cui è centro di competenza per il rischio idro-meteorologico, e che serve anche a stimare le risorse idriche nivali utilizzando modelli, dati satellitari e misure al suolo.

Ma anche i dati raccolti dalla cittadinanza sono utili, perché forniscono dati aggiuntivi e servono soprattutto a sensibilizzare tutte le persone sul cambiamento climatico, e sull’emergenza che stiamo vivendo.

I-Change, il progetto che fornisce l’occasione per questo seminario di approfondimento sulla neve, fa esattamente questo. È un progetto europeo Horizon2020 che mira a coinvolgere la cittadinanza attraverso un approccio multidisciplinare e promuoverne la partecipazione attiva sui temi del cambiamento climatico, dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale. I cambiamenti climatici rappresentano una delle più gravi minacce che ci troviamo ad affrontare, e influenzano negativamente diverse dimensioni della nostra esistenza, dalla salute ai rischi di disastro.

Il progetto prevede tra le diverse attività anche lo sviluppo di Living Lab, 8 in tutta Europa, Africa e Asia di cui uno a Genova, dove tutti possono partecipare alle attività di citizen science, rappresentando così un laboratorio a cielo aperto e punto di riferimento per cittadini e stakeholder per rafforzare la consapevolezza sui cambiamenti climatici e sui relativi rischi ambientali.

Chi partecipa alle attività del Living Lab verrà coinvolto in un percorso di attività di monitoraggio e sensibilizzazione con un ruolo prioritario, come portatore ed esempio di un cambiamento di comportamento sostenibile ed per diventare così in volano per la diffusione di buone pratiche per tutta la cittadinanza.