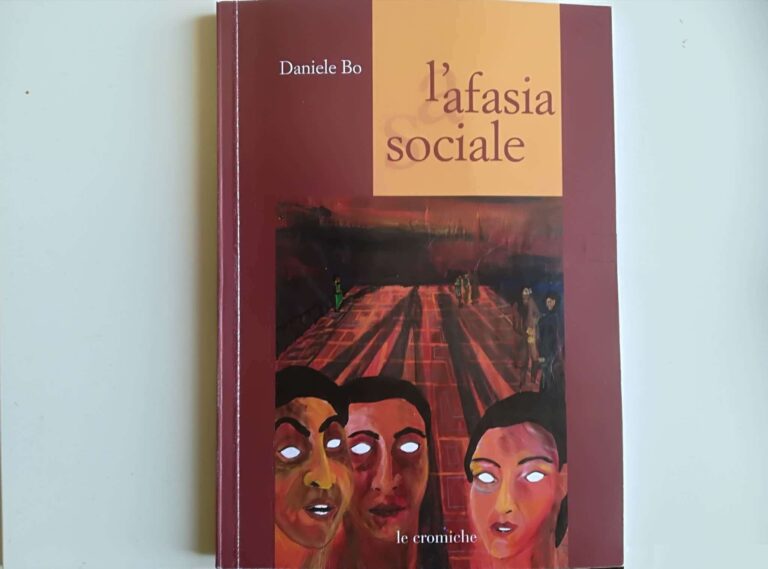

Funziona ma è pericolosa e può portare all’incapacità di esprimersi e di comprendere il significato delle parole dette o scritte da altri. Non si tratta di una droga ma della stereotipia verbale, dell’impiego di frasi fatte, luoghi comuni, formule e parole offerti dalla pratica collettiva. È la tesi che Daniele Bo, genovese, autore di saggi di costume e storia delle idee e direttore di una società di comunicazione, sviluppa nel suo saggio “L’afasia sociale” (edizione Le Cromiche).

Bo premette che le parole sono importanti, hanno un peso determinante nella nostra esistenza, e cita Gorgia: «È il logos un gran signore, che con piccolissimo e impercettibile corpo compie opere divine. Infatti è capace di far cessare il terrore, portare via il dolore, ingenerare gioia, alimentare la pietà».

Nel nostro discorrere, osserva l’autore, utilizziamo in larga misura parole, frasi e metafore già sentire o lette: «Il quoziente di novità in quello che diciamo è molto basso, quasi nullo».

Questa ripetitività è così diffusa perché funziona: ci fa risparmiare tempo e fatica nella ricerca di parole, frasi, metafore e concetti. Però è anche pericolosa «perché l’insieme di nomi e di metafore che maneggiamo ogni giorno a furia di essere adoperati finisce per apparirci reale, forse più reale della vita stessa. Tali nomi perdono la loro caratteristica di utensili verbali (nati per descrivere) e diventano oggetti “veri”. Pensiamo al termine “io”, a tutta la terminologia di origine psicologica o al termine “territorio”».

La retorica ripetitiva impoverisce il nostro linguaggio, fino a causare una patologia, caratterizzata da «un parlare fluido, in realtà irrilevante e privo di significato, con poche frasi o parole usate ripetutamente per rispondere a ogni questione». Sintomi che Oliver Sacks individua in pazienti affetti da afasia e che Bo trasferisce a chi è colpito da afasia sociale.

L’utilizzo di stereotipi non è certo una novità dei nostri tempi. Sempre e ovunque l’umanità vi ha fatto ricorso. Oggi, però, la relazione tra elaborazione personale e ricorso alla stereotipia sta cambiando. Lo spazio per la parola frutto di elaborazione personale, soprattutto per la parola scritta, viene ridotto dalla pervasività delle nuove tecnologie comunicative. E la suggestione istantanea di un’icona può sostituire ore faticose di studio e riflessione. Che cosa ha prodotto il socialismo rivoluzionario? Chi è stato veramente Ernesto Che Guevara? Inutile domandarselo, per molti, basta una maglietta con la faccia barbuta del rivoluzionario sudamericano per evocare un mondo di utopie e di eroismi.

Un magma retorico, fatto di icone e metafore cristallizzate tende a sostituire il nostro linguaggio personale. «Non sarà poi che questo magma retorico è così pregno e denso da costituire il fondamento materiale della nostra esistenza? E se alla fine ci accorgessimo che più che comunicare siamo comunicati, più che parlare siamo parlati? ». La realtà, a ben guardare, «ci appare alle volte come un’immensa tela di narrazioni», ovvero «un grande mercato» dove queste narrazioni entrano in competizione fra loro.

Il saggio prende in esame alcune narrazioni e modalità narrative, tra cui quelle che generano le “paure sociali” (l’aviaria, gli stadi, l’eccesso di proteine o di carboidrati), la modellistica psicologica della neo-psicologia di massa (“ho un problema”, un “complesso”, ecc…), i codici di ripetizione che stanno dietro le notizie, l’uso retorico del termine “sogno”, l’esaltazione della vacanza, del viaggio …

C’è una via di uscita dalla ripetitività e dall’afasia? Forse sì, secondo l’autore: bisogna «restaurare il parlare bene, tornare alle fonti, ai classici. Shakespeare, Omero, Dante, Virgilio, 3.000 – 5.000 versi a memoria sono una prima, possibile linea di difesa contro l’assalto della retorica piatta e del desolato linguaggio delle scienze umane e sociali nella loro versione triviale, contro l’agguato degli stereotipi, contro la ruota sempre circolante della ripetizione»